「食事をすると、どうしようもなく眠くなる」そんな経験はありませんか?実はこの「食後の眠気」は体からの重要なサインである可能性もあります。血糖値の急激な変動や、糖尿病のリスクが隠れているかもしれません。

本記事では、食後の眠気の原因と考えられている血糖値スパイクについて解説し、糖尿病との関連や透析との関係、透析を避けるために今から取り組める生活習慣についても説明します。

食後に眠くなるのはなぜ?

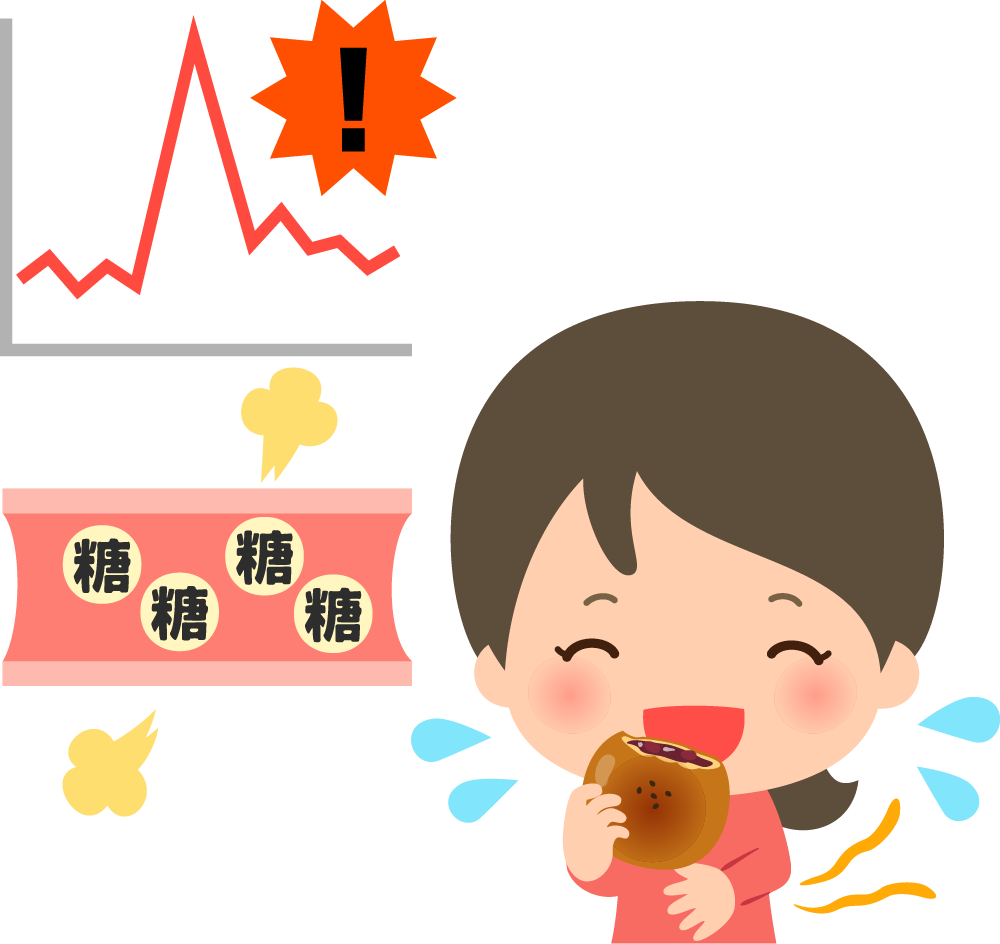

「食後の眠気」の主な原因は、血糖値の急激な変動です。特に炭水化物を多く含む食事をとると、血糖値が急上昇し、それに反応してインスリンが大量に分泌されることで、今度は血糖値が急激に低下します。

このように血糖値が急上昇した後に急降下し、血糖値の差が60mg/dl以上になる状態を「血糖値スパイク」と言い、低血糖により倦怠感や眠気などの症状が現れると考えられています。1)

食後の眠気と糖尿病の関係

食後の強い眠気が頻繁にみられる場合、血糖値スパイクが起こっている可能性があります。血糖値スパイクは空腹時の血糖値が正常でも、食後に一時的な高血糖状態に陥ることが特徴です。初期段階では自覚症状がほとんどなく、空腹時血糖値を測定する一般的な健診では発見されることがありません。そのため、気づかないうちに食後高血糖を繰り返して血管へのダメージが蓄積し、動脈硬化が進行していきます。

また、血糖値スパイクによって血糖が急激に上昇すると、インスリンが大量に分泌されて血糖値を下げようとします。血糖値スパイクが繰り返されてインスリンを分泌する膵臓に大きな負担がかかると、やがてインスリンの分泌量や働きが低下していき、2型糖尿病の発症にもつながりかねません。

「食べて眠くなるのは当然のことであり、生理的なもの」と思われがちですが、食後の眠気が体からの重要なサインである場合もあるので、生活習慣に乱れがある場合は、将来的な糖尿病リスクに注意を払う必要があります。

・永田勝太,志和悟子,大槻千佳,喜山克彦 Flash Glucose Monitoring(FGM)時代の血糖値の分類―低血糖・血糖値スパイクを中心にー 全人的医療2021;19(1) p.21-30

透析を避けるために今からできること

糖尿病と透析は密接に関係しています。糖尿病と透析について説明し、透析を避けるために今からできる糖尿病予防のための対策について説明します。

糖尿病性腎症は透析導入の主な原因

糖尿病が進行すると腎臓の血管が損傷し、糖尿病性腎症を発症するリスクがあります。糖尿病性腎症が進行すると、腎臓の働きが著しく低下し、人工透析が必要な状態に至ります。

日本における新規透析導入患者の約4割は糖尿病性腎症が原因です。2)2型糖尿病は一度発症すると治ることはなく、徐々に進行していきます。糖尿病から透析が必要になるケースは少なくないため、糖尿病になる前の予防と糖尿病の進行を抑える対策が大切です。

糖尿病予防のための対策

2型糖尿病は、発症初期では自覚症状がほとんどないことが多く、気づかないうちに合併症が進行している場合もあります。とくに眼や腎臓への障害が出てから気づくケースもあるため、定期的に健診を受けて早期に血糖値の異常を見つけることが重要です。

職場の健診や特定健診では、血糖値、体重、血圧などを継続的に確認でき、リスクの把握と早期対策につながります。年に1回の健診を継続的に受けましょう。

糖尿病予防の基本は、日々の生活習慣の見直しです。次のような生活習慣を心がけましょう。

バランスの取れた食事

野菜、果物、全粒穀物、魚、豆類を中心とした食事を心がけ、糖分・脂肪分の多い食品は控える。

規則正しい食習慣

1日3食を心がけ、間食はカロリーや糖分の少ないヘルシーなものを選ぶ。

適度な運動

ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動を週150分以上、週3日以上を目安に行う。筋トレも有効。生活の中で身体を動かす機会を増やす。

体重管理

腹囲を意識し、肥満の予防・解消に努める。

禁煙

喫煙はインスリン抵抗性を高め、糖尿病のリスクを高めるので禁煙する。

・2) 厚生労働省 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について

・厚生労働省 みんなで知ろう!からだのこと

まとめ

食後の眠気は単なる生理的現象ではなく、血糖値の急激な変動が関係している場合があります。血糖値スパイクを繰り返すと、糖尿病や糖尿病腎症のリスクが高まり、将来的には透析が必要になる可能性もあります。透析のリスクを避けるためには、定期的な健診を受けることと、食事・運動などの生活習慣の見直しが大切です。食後の眠気によるリスクを知り、日々の生活を意識して改善していくことが糖尿病や透析導入のリスク軽減につながります。

空腹時血糖値150はセーフ?空腹時血糖値を下げるには

血糖値が気になるあなたへ!トマトジュースの驚くべき効果とは

空腹時血糖値150はセーフ?空腹時血糖値を下げるには

血糖値が気になるあなたへ!トマトジュースの驚くべき効果とは